Figmaを取り入れたWeb制作の現場活用術と作業効率化のポイント

最終更新日:2025/08/28

※当ブログの記事には、アフィリエイト広告を含むリンクが掲載されることがあります。

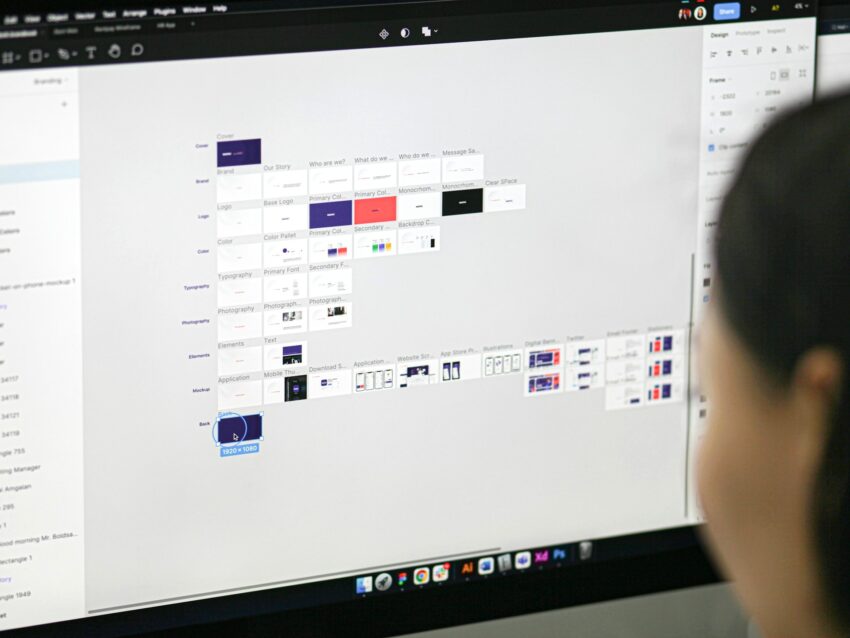

Web制作の現場では、効率的にデザインを進め、チームとスムーズに連携することが求められます。その中で注目を集めているのが「Figma」です。

Figmaはクラウドベースのデザインツールであり、インストール不要でブラウザから利用できる手軽さが魅力です。さらに、無料プランでも多機能で、個人のフリーランスから大規模チームまで幅広く活用できます。

本記事では、Web制作現場で実際に役立つFigmaの活用法を徹底解説します。従来のデザインツールとの違いや、効率化できる機能、チームで使うメリット、便利なプラグインまでを具体的に紹介します。

これからFigmaを導入したい方や、すでに使い始めている方の参考になるはずです。

FigmaがWeb制作現場で支持される理由

Figmaは数あるデザインツールの中でも特にWeb制作に向いています。その理由を掘り下げてみましょう。

-

クラウド型ツールで作業環境を選ばない

ブラウザベースで動作するため、WindowsでもMacでも、さらにはスマホやタブレットでも利用可能です。出先やリモートワークでも作業がスムーズに進みます。 -

無料プランでも十分に使える

基本的な機能は無料で利用可能です。小規模なプロジェクトや個人利用であれば有料プランにしなくても十分に運用できます。 -

チームコラボレーションが容易

複数人が同時にデザイン編集できるリアルタイム性は、他のツールにはない強みです。デザインレビューや修正のやり取りが劇的に効率化します。 -

プラグインによる拡張性

写真、アイコン、テキストデータなどを瞬時に挿入できるプラグインが豊富で、作業時間を短縮できます。

デザイン効率を高めるFigmaの活用法

Web制作の現場でFigmaを使いこなすには、基本機能を理解しつつ効率的に活用することが重要です。

-

コンポーネント機能で一貫性を保つ

ボタンやアイコンなど、共通パーツを「コンポーネント化」することで、一括で修正・更新が可能になります。これによりデザイン全体の統一感を維持できます。 -

スタイル設定を活用する

カラー、文字スタイル、グリッドを設定しておくと、新しいページを作成する際も一貫性が自動的に反映されます。ブランディングを重視するWebサイトには欠かせません。 -

プロトタイピング機能で動きを確認

リンク設定を行えば、ユーザーがクリックしたときの動きを確認できます。デザインカンプの段階でユーザー体験を共有できるため、クライアントやチームとの認識ズレが減ります。 -

プラグインで作業を短縮

写真素材を挿入する「Unsplash」や、アイコンを呼び出せる「Iconify」などを使うと、探す手間が省けます。

チームで使えるFigmaの魅力

Web制作では複数のデザイナーやエンジニアが関わるため、チーム全体での効率化が重要です。

-

リアルタイムでの共同編集

Googleドキュメントのように、複数人が同じ画面を同時に編集できます。デザイン会議やリモートワークにおいて非常に便利です。 -

コメント機能でフィードバックが簡単

特定の要素にコメントを直接残せるため、修正箇所の指示が明確になります。メールやチャットでのやり取りが減り、スピード感が上がります。 -

バージョン管理機能

過去のデータを簡単に遡れるため、万が一修正内容が間違っていても安心です。 -

外部サービスとの連携

SlackやNotionと連携すれば、更新情報やコメントを自動で通知できます。これにより情報の見落としを防ぎます。

Web制作フローにFigmaを組み込む方法

Figmaは単なるデザインツールにとどまらず、Web制作全体のワークフローに大きな影響を与えます。

-

ワイヤーフレームからカンプまで一元管理

ラフスケッチ的なワイヤーフレームから、完成に近いデザインカンプまで、同じツール上で完結できます。 -

コーディング担当へのスムーズな引き継ぎ

「Inspect」機能を使えば、エンジニアが直接CSS情報を確認できます。これにより仕様書のやり取りを減らせます。 -

デザインシステムの構築

企業や制作チームは、色やフォント、ボタンなどをまとめたデザインシステムを作成し、効率的に使い回すことが可能です。 -

フリーランスや制作会社でも使いやすい

小規模でも大規模でも、柔軟に導入できるのがFigmaの特徴です。

Figmaと他ツールの比較

Web制作でよく使われるツールと比較してみましょう。

-

Adobe XDとの違い

XDも人気がありますが、Figmaはクラウド型でブラウザから利用できるため、環境依存が少ないのが強みです。価格面でもFigmaは無料プランで始められる点が優れています。 -

Photoshopとの違い

Photoshopは画像加工に強い一方、UIデザインや共同編集には向きません。Figmaはデザイン作業の効率化と共有性に特化しています。 -

NotionやMiroとの使い分け

Notionはドキュメント管理、Miroはアイデア出しに強く、Figmaはビジュアルデザインに特化しています。併用することでより効果的なプロジェクト管理が可能です。

Web制作現場で役立つFigmaの便利プラグイン

Figmaには数多くのプラグインがありますが、特にWeb制作で役立つものを紹介します。

-

Unsplash:高品質な無料写真素材をすぐに挿入可能

-

Iconify:膨大なアイコンライブラリを利用できる

-

Content Reel:ダミーテキストやユーザーデータを簡単に挿入

-

Stark:アクセシビリティのチェックが可能で、WCAG基準の確認に便利

Figmaを使ったワークフロー事例

実際にWeb制作の現場でFigmaがどのように活用されているかを見てみましょう。

-

フリーランスデザイナー

クライアントと直接デザインを共有し、修正依頼をリアルタイムで反映。やり取りの手間を大幅に削減できます。 -

小規模制作会社

複数人での共同編集により、スピード感あるサイト制作を実現。Slack連携で情報共有も効率化。 -

大規模プロジェクト

デザインシステムを構築して、大人数でも一貫性を保った制作が可能。大規模ECサイトや企業サイトに最適です。

Figmaを活用してスキルアップする方法

Web制作におけるFigma活用は、単にデザイン効率を高めるだけでなく、制作者自身のスキルアップにも直結します。ここでは実務に活かせる学び方を紹介します。

-

オンライン講座で体系的に学ぶ

Figmaの基本操作から実務的なUI/UXデザインまでを学べるオンライン講座が多数あります。独学よりも体系的に学習できるため、短期間で実力を伸ばせます。 -

書籍で基礎を固める

入門書やUIデザインの専門書を読むことで、基礎理論をしっかり理解できます。特に色彩設計やタイポグラフィの知識は、Figmaの実務利用に直結します。 -

制作環境を整える

効率的なデザイン作業には、PCやディスプレイなどの環境も重要です。Figmaはクラウド型なのでスペック要求は比較的低いですが、デュアルモニターやペンタブを導入するとさらに快適になります。 -

コミュニティで情報交換する

Figmaの日本語コミュニティやSNS上のデザイナー交流を活用すると、最新のトレンドや便利なプラグインを素早くキャッチできます。

こうした学びを積み重ねることで、Figmaを「単なるデザインツール」から「自分の武器」へと昇華させることができます。

まとめ

FigmaはWeb制作において、効率化と連携強化を同時に実現できる非常に優れたツールです。クラウド型で手軽に導入でき、無料プランでも十分活用できます。

デザインの一貫性を保ちながら、チームでの共同作業を円滑に進められるため、個人でもチームでも導入する価値があります。

これからWeb制作を始める方も、すでにデザインツールを使っている方も、Figmaを活用することで制作フローが大きく変わるはずです。